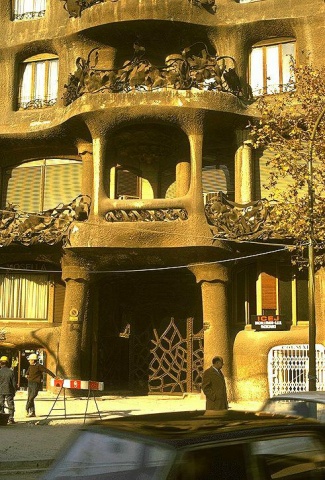

Un estudiante en La Pedrera

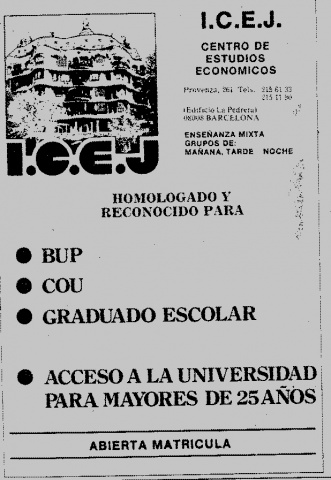

Yo no viví en la Pedrera, pero entre los años 1980 y 1984 estudié BUP y COU en el ICEJ (Centro de Estudios Económicos), una academia que había en la planta baja por el lado de la calle Provença y que ocupaba hasta la esquina con el Passeig de Gràcia.

Aunque me parece que fue ayer, han pasado unos cuantos años y todo ha cambiado mucho.

El ICEJ era una academia donde, en aquella época, se estudiaba BUP, COU y el acceso a la universidad para mayores de 25 años. ICEJ eran las siglas de Instituto de Ciencias Económicas y Jurídicas. Parece ser que el origen era una academia en otro lugar de la calle Provença donde se daban clases de refuerzo a los estudiantes de Derecho y Económicas, pero que a principios de los años setenta se trasladó a la Pedrera, donde permaneció hasta finales de los años ochenta, poco antes de las Olimpiadas.

La primera vez que entré en la Pedrera por el lado de la calle Provença en el 1980 para llevar el libro de escolaridad antes de empezar el curso, me pareció un lugar triste, oscuro. El edificio no había sido restaurado nunca y era todo gris, las serigrafías de los techos se habían estropeado y el edificio, sobre todo en el interior, tenía un aspecto de dejadez y decadencia, aunque era la tónica general de los edificios del Eixample antes de la campaña «Barcelona posa´t guapa» que puso en marcha el Ajuntament de Barcelona antes de las Olimpiadas del 92.

El curso empezaba en septiembre y enseguida me integré al edificio. La Pedrera era como un castillo mágico: era un laberinto lleno de rincones y detalles por descubrir. El primer curso lo hice en el aula que hacía esquina con el Passeig de Gràcia. El suelo era de madera, originario de los tiempos de Gaudí, oscurecido por el paso de los años. No había ningún ángulo recto en las paredes y el techo, y cada puerta y cada marco eran distintos, únicos, así como los pomos de las puertas. Las paredes estaban pintadas de la mitad hacia el techo de blanco y de la mitad hacia el suelo de marrón oscuro. La iluminación no era muy glamurosa: fluorescentes colgados con cadenas que bajaban de los altos techos de las estancias y que a veces utilizábamos como red para jugar a voleibol con pelotas hechas con el papel de aluminio del desayuno. Recuerdo que para relajarme, entre clase y clase, con la cabeza llena de números, fórmulas matemáticas, de física y química, me quedaba mirando el techo, que me parecía como el suelo de la Luna pero haciendo de techo, lleno de cráteres y pequeñas montañitas.

Entonces el turismo no era tan abundante como el de ahora, solamente en primavera se veían algunos japoneses con sus Nikon y Canon cromadas haciendo fotos a diestro y siniestro; los que estudiamos allí debemos estar en un montón de álbumes de fotos japoneses.

El colegio no solamente estaba en la planta baja. También tenía un piso en la cuarta planta. Se tenía que subir con el ascensor, un ascensor viejo y ajado pero con una marquetería única, bajo la atenta e inquisidora mirada del portero. No se podía bajar con el ascensor bajo pena de bronca del portero y se tenía que hacer por una escalera oscura que parecía una cueva. Yo no llegué a estudiar en el cuarto piso, pero una de las anécdotas que recuerdo era que los vecinos del otro lado de la calle Provença llamaban al director porque los alumnos tiraban por las ventanas de la famosa Pedrera aviones de papel encendidos por la cola que planeaban sobre la calle Provença, para escándalo y alarma del vecindario.

Otra dependencia que tenía la academia era el bar. Estaba en el patio de la calle Provença, en un local en el semisótano, y lo regentaban el profesor de gimnasia y su mujer. Era un local pequeño pero acogedor, con precios asequibles para los alumnos. Un día se tuvo que matar allí una rata entre el griterío de las alumnas.

También estaba el sótano. Al sótano se accedía por una rampa retorcida que llevaba a una placita subterránea donde decían que antes, cuando se inauguró el edificio, tenían los caballos para tirar de los carruajes. También explicaban que en tiempos más recientes había habido un mercadillo hippie, pero no lo puedo testimoniar. El caso es que en la placita subterránea aparcaba su Mercedes el director del colegio. Era muy oscura y la rampa –en el más puro estilo gaudiniano– se enroscaba como una serpiente. En las paredes había espejos, parece que para orientar a los pocos coches que lo utilizaban como parking; algunos se habían ido rompiendo con el paso del tiempo. Olía a cola de zapatero porque en uno de los rincones de la Pedrera había un taller de zapatería, y este olor y el ruido de las máquinas eran permanentes. Bueno, en el sótano el colegio tenía la sala de actos y los laboratorios de física, química y biología, además de un aula de dibujo técnico donde sufrí haciendo los dibujos con Rotring para poder aprobar la asignatura. En la sala de actos se celebraban las fiestas del colegio. Recuerdo que el Carnaval del 84 o 83 fue sonado, con una interpretación por parte de unos alumnos del número de la Trinca de las Hermanas Sister. Hay fotos, me consta, a ver si alguien las aporta. Los laboratorios estaban bien equipados y recuerdo que en el de biología había un esqueleto al que los alumnos ponían colillas de tabaco en la boca, para escándalo de los profesores.

Otra dependencia era la clase de música. Estaba situada en un pequeño patio detrás de la Pedrera que la academia había aprovechado. Con perfiles prefabricados de aluminio como los que se utilizan para hacer oficinas habían construido un aula larga y moderna equipada con altavoces donde se hacían las clases de música en primero de BUP y las guerras de tizas entre las filas de mesas, para desesperación de profesores y director.

La Pedrera era distinta, en aquellos tiempos. Era muy polifacética, como el Passeig de Gràcia de la época, con una mezcla de ambiente residencial y de negocios. Muy entrañable y acogedora, muy humana. Había un bingo que se anunciaba con luces de neón clavados en la fachada del edificio; el taller de zapatería; la tienda de Parera de ropa que ha cerrado hace poco; una imprenta; un bar con «menú turístico» donde comían algunos profesores, y, lo más entrañable, el colmado del señor Solé.

El colmado del señor Solé estaba en el local que hace esquina con la calle Provença. Era una tienda a la antigua, con estantes llenos de todo tipo de comestibles y bebidas, donde se vendían productos que ya no había en ninguna parte de Barcelona, como la leche Sali. El señor Solé era un hombre menudo, calvo, con gafas de pasta con cristales de hipermetropía que le hacían los ojos grandes. Tenía un mostrador con cestos llenos de chupa-chups, chicles y caramelos colocados con mucho esmero y a un precio de cinco pesetas. En otro mostrador había una especie de gran copa de cristal donde siempre tenía panecillos con los que te hacía un bocadillo de jamón serrano, jamón dulce o queso. El señor Solé explicaba a todo el que estuviera interesado historias del edificio. Entonces hacía más de 40 años, desde antes de la guerra, que tenía allí su tienda. Él mantenía que solamente la planta baja y el primer piso de la Pedrera estaban hechos con piedra, y que los de más arriba eran de cemento... También explicaba que los dependientes que trabajaban para él los cogía de un colegio de huérfanos y que uno de ellos había empezado de aprendiz y había llegado a jubilarse trabajando para él. El señor Solé se hacía mayor y al final confundía las monedas, y si le comprabas caramelos por valor de cinco pesetas te devolvía el cambio de veinticinco o cincuenta. La tienda sucumbió también a las Olimpiadas.

Y así pasaron cuatro años, entre risas, muchas horas de estudio, los primeros amores, amigos inolvidables y muchas anécdotas, como aquella guerra de bolas de nieve que hicimos con la pequeña nevada del invierno del 83 en la esquina del Passeig de Gràcia. De aquel centro salieron prohombres de la sociedad actual y también alguna pareja.

Una vez al abrir una puerta se me quedó en la mano un pomo. Era un pomo original de los diseñados por Gaudí, no había dos iguales, eran como de latón retorcido. Tuve la tentación de quedármelo, no había nadie, pero pudo más la conciencia ciudadana y se lo di al encargado, que me enseñó un cajón lleno de pomos y me dijo que los guardaban porque eran obras de arte únicas, y me agradeció el gesto de devolverlo.

Y, en fin, este es mi testigo sobre la Pedrera. No tengo fotografías en el edificio. Es curioso. Los alumnos –entonces tampoco había cámaras digitales– no se hacían fotos en la Pedrera, quizás porque inconscientemente para nosotros era una especie de prisión donde pasábamos muchas y muchas horas haciendo clase. Éramos la generación del 66 de la Pedrera.

Juan Bernardo Nicolás Pombo. Alumno del ICEJ. Años 1980-1984.

Contribuidor/a:

- Juan Bernardo Nicolàs Pombo